「小津安二郎生誕120年記念シンポジウム」レポート 黒沢清、ジャ・ジャンクー、ケリー・ライカートが語る小津安二郎

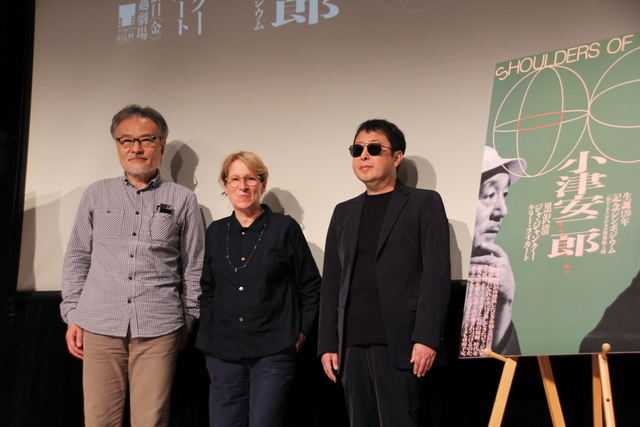

(左から)黒沢清、ケリー・ライカート、ジャ・ジャンクー

開催中の第36回東京国際映画祭で10月27日、小津安二郎生誕120年を記念する特別企画「小津安二郎生誕120年記念シンポジウム “SHOULDERS OF GIANTS”」が、三越劇場で開催された。『お早よう』(59)デジタル修正版が上映され、映画監督の黒沢清、ジャ・ジャンクー、ケリー・ライカートがそれぞれのお気に入りの小津作品について語った。

『お早よう』は、小津監督の第50作、カラー2作目の作品で、郊外の新興住宅地に住むいくつかの家族と、無邪気な子どもたちに振り回される大人たちをコメディタッチで描いた物語。

『お早よう』の感想を3人の監督はそれぞれこう語る。

黒沢監督:映像がきれいで、場所が限定されていて、同じような構図の中でさまざまなドラマが繰り広げられている。映像と演出にある種の均一感があった。それに反して物語は、コメディだから許されるのだが、疑心暗鬼と誤解と断絶、ぎりぎりの一触即発のところで繰り広げられるのがスリリングだと思いました。

ライカート監督:私はダグラス・サークのことばかり考えていました、色味、均等な構図、衣装、背景セット。それぞれのコマがまるで絵画のような感じでした。そして日常の中のドラマを描いており、ヒーローが出るのではなく、子どもたちがテレビを欲しがるドラマ。そういう生活の細やかなストーリーが素晴らしい。

ジャ監督:4年ぶりに日本を訪れて、東京国際映画祭のこのようなシンポジウムに参加できることに感謝します。私の子ども時代、70年代の中国を思い出しました。日本のこの物語より20年後になりますが、私も彼らと同じように子どものころの私はテレビが欲しかったのです。小津監督の作品は、家族をテーマにした作品が多いですが、『お早よう』が、ほかの作品と少し異なるのはテレビをめぐる子どもの話を加えたことだと思います。いま小津監督が生きていたら、ロボットを家庭の中に導入したら……という物語になるかもしれません。タイトルは「お早よう」ではなく、「こんばんは」で(笑)。

その後3人はそれぞれが選んだ小津作品を紹介した。黒沢監督がまず語ったのは『宗方姉妹』(50)だ。大佛次郎の同名小説が原作の姉妹の物語。保守的な価値観にとらわれる姉を田中絹代、奔放な妹を高峰秀子が演じる。

黒沢監督:この映画は、世界的に知られる小津の作品に対するある種の先入観をゆがめてしまうことがあると思います。なんとなく小津映画は静かで、ゆっくりしていると言われますが、決して静寂に包まれているわけではありません。『お早よう』でもそうでしたが、人々は次々としゃべり、杉村春子は相当騒がしい(笑)。物語も派手な事件が起こるわけではありませんが、人はあっちに行ったりこっちに行ったり、編集の速度もかなりスピーディです。小津の物語は戦後の古い家族を描き、その家族関係は崩れ行くのですが、その関係をほほえましく貴重なものとして扱う、それが小津の一貫したテーマとされています。それは、もちろんある種当たっています。戦後10年くらいに限りますと、『晩春』(49)、『麦秋』(51)、また『東京物語』(53)があります。これを並べると、なるほど小津は崩れ行く家族描き、それを見守る。小津はそういう物語を好んで取り上げていると多くの方は思われるでしょう。

しかし、この3作は家族は美しい、という簡単な作品ではありません。親子関係の中で誤解を生み、世代の断絶があり、夫婦の間には疑心暗鬼が渦巻く。でも、最後に笠智衆に代表される人物が、「そんなもんだよ、仕方ないさ」と、すべてを鷹揚に受け止めて、矛盾や難しいことはあるが、それが人生だとなんとなくうまくまとめます。それは小津映画の大きな特徴として言われることで、『お早よう』だと佐田啓二と久我美子が、なんとなくすべてを丸く受け止める役柄で出ています。

戦後10年の実際の小津のフィルモグラフィを挙げますと、『長屋紳士録』(47)があって、『風の中の牝鶏』(48)、そして『晩春』それから『宗方姉妹』『麦秋』そして『お茶漬の味』(52)があって、『東京物語』(53)と並びます。『風の中の牝鶏』『宗方姉妹』『お茶漬の味』この3作品には「まあ、そんなもんだよ」と丸く収める笠智衆に相当する人物が存在しないのです。笠智衆さんは出演しますが、そういった役割を担わない役です。

そんな、戦後のフィルモグラフィの中心にある『宗方姉妹』は、人間同士が理解しあえないことを描く物語で、現代的な高峰秀子演じる妹と古風な姉を演じる田中絹代。二人は相容れない価値観を持っています。父親として笠智衆も出ていますが、この父親は姉妹の問題を解決しようとはしません。この物語の暗黒部分を担っているのが、山村聡が演じる、節子(田中絹代)の夫です。僕は、ここまですさまじく断絶した夫婦関係を映画の中で見たことがありません。この夫婦は夫婦らしい会話がほとんどありません。夫は極度のニヒリズムに陥っていて、妻が経営しているカフェの壁にグラスをぶつけて破壊しようとしたり、2階の部屋に妻に呼びつけて、いきなり離婚を言い渡したり。そして、混乱する妻に平手打ちを7発くらわします。男性が無抵抗の女性に対してここまでひどい暴力をふるう瞬間をほとんど見たことがありません。その光景を見た姉が斧のようなものをもって夫を追いかけるというすさまじい描写があります。この辺は小津の悪乗りかもしれません。断絶した人間関係は暴力沙汰に陥る、そういう瞬間を嬉々として描きたかった。そういう小津のどす黒い欲望のようなものが垣間見られる大好きなシーンです。2階に上っていく足取りの恐ろしさ、何が起こっているのか……おぞましい瞬間を見てしまうような、小津のダークな面が見られる映画です。

『風の中の牝鶏』は、戦中に売春するしか生きる術がなかった妻と兵隊から戻ってきた夫が、まったく理解しあうことができず、夫は妻を階段から突き落とします。小津は田中絹代をひどい目に合わせたい欲望があったのでしょうか、『宗方姉妹』同様すさまじい映画です。批評家の評判が良くなく、ヒットもしなかったようです。それで、小津は思い直したのか『晩春』系統の大傑作『麦秋』を撮り、崩れ行く日本の伝統的家族を描きます。しかし、その成功に満足しなかったのか、その後『お茶漬の味』を撮って、これもニヒリスティックな断絶した夫婦の話です。佐分利信の役は、これまでの笠智衆の対極に位置し、ずばりと確信をついた言葉で相手を追求するという役割を担っています。

その後、小津はまた古い家族を描いた『東京物語』で世界的な評価を得ます。そして『早春』(56)、『東京暮色』(57)、シニカルなコメディ『彼岸花』(58)、そして『お早よう』と続きます。申し上げたいのは、一人の作家は自分の信じた一本の道だけをまっすぐ突き進むわけではない、ということ。『晩春』のように非常に美しい映画を撮りながら、どこかでそれは偽善かもしれない、と思って『宗方姉妹』を撮ったのかもしれません。人間が何も語らず無言で見つめあうだけで理解できるなんて、あり得ない。人間同士は断絶しており、それは暴力にまで発展する。だから戦争が起こったのではないか。戦争が終わって、それを忘れたかのように、互いに理解しあったような顔をしているが、それは嘘っぱちである。小津はそういった激しい感情に突き動かされた映画を、戦後10年の間に時々撮っています。作家というものは、このように180度違う方向に行った映画を撮る、世間の評判や興行的失敗に大きく影響され、戦争という強烈な体験を忘れられず右往左往しながらなんとか作り続けていく。そういう作ものなのだな、ということを感じます。小津安二郎という一見強烈なひとつの個性を持ったように見える作家が、これほど大きく揺れ動き、矛盾した作品をさまざまに撮っていることが小津という作品の豊かさだと思います。

ジャ・ジャンクー監督は、北京電影学院で学んでいた頃に見たという『晩春』を挙げた。

ジャ監督:他の小津作品も見ていましたが、『晩春』はやや遅れて見ました。小津の作品の大部分が日本の社会経済の大きな変化を上手に扱っていると思います。日本経済が変化する中で産業化が進み、家族関係に大きな影響を与えることが、映画の中で語られます。『一人息子』(36)では、母に最新の東京の姿を見せようとします。長い期間の変化の中で生きていく人間を描くのが小津作品だと思います。『東京物語』では家族に対する、失望も描かれます。『晩春』では、ごく個人的な失望、感傷が凝縮して表現されていると思います。

『晩春』の父と娘の関係は、お互いに寄り添っていますが、依存しすぎています。そこに描かれているのは、人間が個人として家庭環境を抜け出せないということ。父は娘を結婚させるために自分が再婚することを装って、娘に結婚を同意させるよう仕向けます。私が感激するのは、娘が嫁に行くと家庭が壊れます。娘がいなくなると父は伝統的な孤独の中にいることになります。人間が独立していくと見えることは、家族関係の温かさというのは束縛だったということ。それが胸を打つのだと思います。過度に濃密な関係は、その関係を瓦解していくことになるのです。『晩春』は現代人は、どういうことなのかを強烈に小津が見せてくれた作品だと思います。

小津の映画言語を語ると、『晩春』の美学は素晴らしいものです。セリフも動作も、日常生活のあらゆる魅力的なものが盛り込まれています。その中で私が特に興味を持ったのが、映画は文学で表現できないものを映画言語で表現していると強烈に感じました思いました。生活のディテールを表現するのに、言葉では表現することができないことしっかり表現しています。『お早よう』にもその美学がありありと見られます。

2年前に中国で小津の日記が出版されました。その中で私の知らなかった小津の姿を知り、感銘を受けました。小津監督は食べるものも娯楽も西洋のものが好きだったことがわかりました。また、戦争中、自分の身体の状況を克明に記していた。自分をしっかり観察して、お通じのことも事細かに日記に書いてありました。これは私の知らない小津監督の一面です。小津監督はつねに時代の前に、前に行っていた方。現代を描きながらもその目は未来を見て、未来に提示するものをもっていた監督ではないかと思います。

今回初来日となったケリー・ライカート監督は、「映画を通じて日本を知る体験が面白い」と感想を述べ、とりわけ小津映画で描かれる結婚観に驚いたと語る。

ライカート監督:私が日本文化をすべて理解できてないので語るのが難しいのですが、小津監督は結婚にこだわっているようで、毎日映画でお嫁さんを見ています。『東京物語』はロードムービーのようですが、アメリカでのロードムービーは自分自身を見つける旅を描きます。家族の束縛があって、そこから離れて旅に出るような。しかし、小津映画は、今自分がいる場所がいるべき場所と描きます。

小津の映画で女性は今のままでいいと言いますが、アメリカ映画では不満が描かれます。誰かが自分から離れて、変わることに悲しみがある。『東京物語』の夫婦は東京に行って、子どもに熱海に送られますが、やはり家に帰りたい、となるロードムービーは珍しいと思います。『理由なき反抗』では父が息子を突き落とします。親をどうにかする…ということは普遍的なテーマだと思うのですが。

私は小津監督の晩年の作品から見始めました。ミニマリストで、同じようなセットで、同じ俳優で、同じテーマを話す。それに驚きました。少ない要素でこんなにたくさんのことを言えるのかと。一方で、初期のサイレント作品は、晩年の映画に比べるとせわしなく感じます。だんだん要素が少なくなっていくのが小津映画の特徴だと思います。ほとんどカメラは動きませんが、『東京物語』で1カ所カメラが動いて驚きました。座っていても、俳優を動かしませんし、その静けさが美しいのです。相手の顔をしっかり見て、観察し、相手が話さない言葉も考える。しかし、口にする言葉は、実際は満足していない言葉です。私は、本当に満足しているのは友人同士の会話に見えました。男性がいない、女性同士の会話には自由さがあったと思いました。小津作品の1本1本については話せませんが、それぞれのことが連続しているように感じます。

夫の変化を女性たちが待つのが興味深く、黒沢監督がお話しされていた、小津映画の中の女性への暴力についても考えました。夫に階段から突き落とされても彼女は這い上がって夫に謝ったり、夫の脱いだ服を妻が拾っていくこと……文化の違いもあり私は驚きました。小津はそれに対して、何かの視点を提示しているのでしょうか? 私はそれがわかりませんでした。

ライカート監督が女性蔑視的な描写について率直な疑問を述べると、黒沢監督が「『風の中の牝鶏』で描かれていることは、日本の実際の家庭ですべてやっていることはなく、小津は面白がって、男ってばかだという皮肉を含めて描写していると思います。しかし、階段を這い上がる妻に、夫は「おい、大丈夫か」と言いながらも助けにはいきません。僕の強引な考えですが、この人はもう死んでいるのかな、と思いました。戦争から生きて戻ってきたけれど死者なのかなと思いました」と持論を述べた。

また、この日は、ヴィム・ヴェンダース監督も冒頭の挨拶で登壇し、デジタル修復された小津作品の美しさについて言及した。第36回東京国際映画祭は、11月1日まで開催される。

新着ニュース