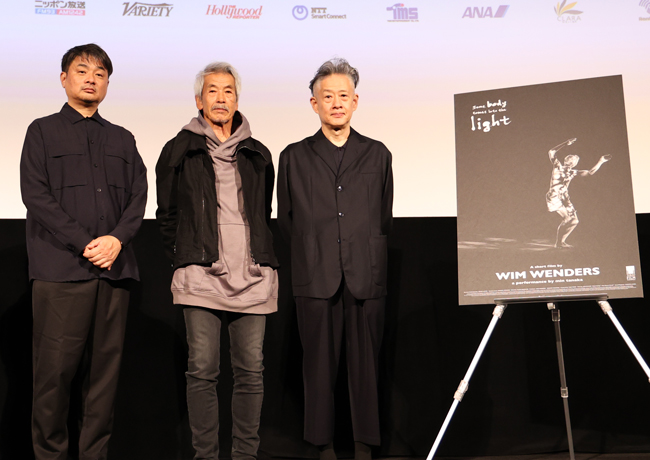

10/26(木) ワールド・フォーカス『Somebody Comes into the Light/ミュージック』上映前に、『Somebody Comes into the Light』に出演の田中 泯さん(ダンサー)、三宅 純さん(音楽家)、高崎卓馬さん(企画・プロデュース)をお迎えし、舞台挨拶が行われました。

⇒作品詳細

司会:市山尚三プログラミングディレクター(以下、市山PD):『Somebody Comes into the Light』の関係者の皆さまに舞台挨拶を行っていただきます。

高崎卓馬さん(以下、高橋さん):今回の東京国際映画祭のオープニング作品『PERFECT DAYS』の共同脚本とプロデュースを担当しました、高崎と申します。よろしくお願いします。

田中 泯さん(以下、田中さん):同じく『PERFECT DAYS』に出演させて頂きました。クランクインの際、ヴィム・ヴェンダース監督に「踊ってね」と言われました。結局『PERFECT DAYS』では一言も喋らず、踊りのシーンのみでの出演でした。それで終わるはずだったのですが、クランクアップの日に、「最後に、用意したスタジオで踊ってくれないか」と(言われました)。その映像が、劇中に収まらずこのようなかたち(『Somebody Comes into the Light』)になりました。僕にとっては本当に奇跡としか思えないような出来事で、今でも自分を疑っているような状況です。今日はお集まりいただき、ありがとうございます。

三宅 純さん(以下、三宅さん):音楽を担当しました三宅です。元々は、『PERFECT DAYS』の準備期間に、何度かヴィム・ヴェンダース監督にお会いする機会があり、そこで「何か関われたらいいな」と思っていましたが、『PERFECT DAYS』ではすべて選曲でいくということに決まりました。その後、泯さんにスポットをあてた作品で、思いがけず声を掛けていただきました。はじめは、オリジナル曲を制作するか選曲にするという話でしたが、最終的には、過去の私のアルバムから選曲していただき、それをこの映画のためにリミックスしたり、レコーディングしなおしたりして使っていただいています。

市山PD:まず、高崎さんに質問させていただきます。どのような経緯で田中さんを映した作品を制作することになったのか、改めてお話しいただけますでしょうか。

高橋さん:ベルリンにて、ヴェンダース監督と、『PERFECT DAYS』のシナリオの打合せを行っていた際に、ホームレスの話題になったんです。そして、ヴェンダース監督が大変リスペクトしている田中 泯さんに出演を依頼できないかという話になりました。ただ、そのホームレス役はほぼセリフのない役でしたので、田中さんから二つ返事でご快諾いただいたときは、監督も私もすごく驚きましたし、同時に全員とても喜びました。田中さんが演じたホームレスの役は、映画の中で非常に重要な意味を持っていますが、出演はとても短かいものでした。先ほど田中さんからもお話がありましたが、撮影の最終日に、映画の魂となるような重要なシーンの撮影を行いました。それがあまりにも強烈で、編集をしていても、どうしても映画のなかで納まりがつかず、やむなくカットしていたんです。その後、役所広司さんが主演男優賞をとったカンヌ国際映画祭の授賞式の帰り道に、ヴェンダース監督と歩いている際、「(カットしてしまった)田中さんの映像を使って、1つの作品を作りたいんだ」という話を伺い、書き始めたというのが制作の経緯です。そのため、この作品は、元々『PERFECT DAYS』から生まれているのですが、実際に2つの作品は非常に相関関係があり、とても意味の深いものになったと思います。そのうえで、これはこれとして、また異なる作品になったと、僕は思っています。

市山PD:本作は、今回の映画祭だけでも4回上映されます。そのうち2回は、アンゲラ・シャーネレク監督の『ミュージック』と同時上映ですが、映画祭最終日の11/1に、ヴェンダース監督の3Dドキュメンタリー作品『アンゼルム』と併せてご覧いただく機会があります。そこで、田中さんへの質問をさせていただきます。このようなかたちで、映画祭で上映されることに関して、お気持ちをお伺いしても宜しいでしょうか。

田中さん:ただただ驚いている、というのが正直なところです。私は、若い頃から「自分の踊りは映像にはなりません」と散々言ってきたんです。というのも、当時はビデオテープが主流として用いられていた時代だったため、会場で記録した映像を編集することなく放送していました。つまり、踊った踊りが映像だけになってしまう。失われてしまう。これでは、踊っていた時の私の体の中身はどこへ行ってしまったのだろう」という思いがずっとありました。以前、『名付けようのない踊り』(22)に出演したこともありましたが、その際には、監督に「記録している僕の踊りをそのまま再生しないでください。監督の方でズタズタに切り刻んで、順番などすべて無視して、素材として撮影したものをまた踊りとして成立させることができるなら、映像作品にしてください」という話をしていました。今回の作品も観せていただきましたが、面白い踊りになっていると感じました。踊りの宿命はおそらくそこだと思っています。現場で見た踊りは、そこで終わるんです。終わらなければならないんです。そうした宿命を持っているのです。踊りは再生の能力をまだ獲得していません。それが身体1つで起きている踊りの宿命なんです。だから、それはそれで良いんだ、と。そのような意味で、皆さんが今からご覧になる作品は、言うなれば「ヴィム・ヴェンダースが踊っている映画」です。そのように観ていただけると一番嬉しいです。そうした意味で、僕は踊り直しているような気持ちです。

市山PD:三宅さんとヴェンダース監督は旧知のお知り合いだったのでしょうか。

三宅さん:最初にお会いしたのは、ヴェンダース監督が『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』(11)を制作したときです。私は、ピナ・バウシュの晩年の作品に楽曲を提供していて、その中の音楽を映画にもかなり使っていただいたご縁で、作品の試写に同席したのです。試写といっても、そこでは、出演ダンサーに向けた上映会だったので、ダンサーたちは、2年ほどかけて撮影した映像のなかで、自分たちが踊ったものがどのくらい使われているかということを、とても神経質にチェックしており、鬼気迫る現場でした。試写の後、パリに帰る予定でいたところ、監督とあるエピソードがあったのですが、そのとき、「これこそ映画みたいだな」と感じた思い出があります。